当社は、製造・加工に要するエネルギーが少なく、CO2排出量も少ない木材を利用した耐火木造建築の開発を行っています。

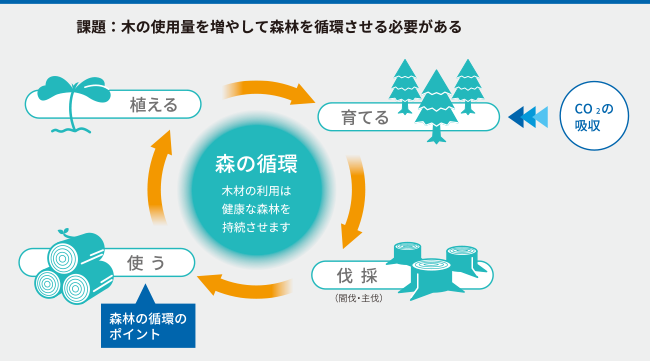

また、当社では、「使った分を植える」という発想に基づき、植林活動をしています。木は空気中のCO2を吸収し炭素を固定しながら成長するため、国土に木が豊富にあることはCO2の削減につながります。また、木材として伐採時期を迎えた木はCO2を吸収する能力が低下しているため、これらを伐採・製材し建材として利用する一方で新しい木を植えることにより、CO2をよく吸収する若い木が常に一定数存在する状態が保たれます。耐火木造建築への取り組みを通し、木を使う、植える、育てる、伐採することで森の循環を促進し、その結果としてCO2の削減や生物多様性の保全につなげていく取り組みを進めています。

木造建築への取り組み方針

| 広める | ウッド・チェンジ協議会に参加都市部での木材需要拡大に向けて、 |

|---|

| 使う | HULIC &New GINZA 8の竣工日本初となる耐火木造(木造と鉄骨造を組み合わせたハイブリッド構造)12階建て商業施設を開発し、2021年10月に竣工しました |

|---|

| 植える | 環境植林の実施森林サイクルの「使う」に加えて「植える」を実施 |

|---|

使う事例①:HULIC &New GINZA 8

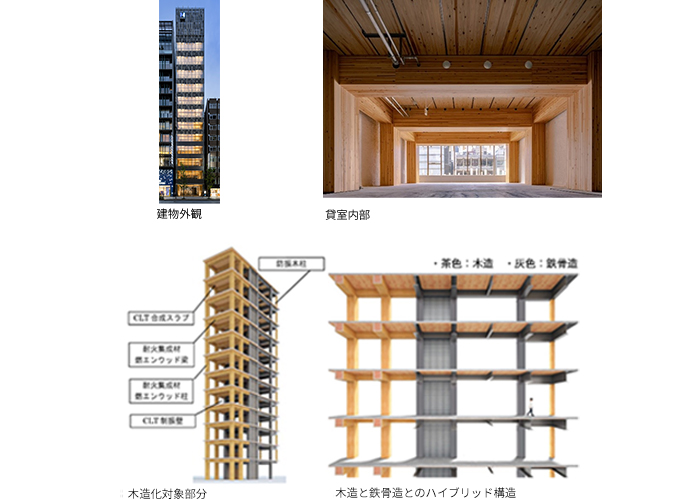

当社の重点エリアのひとつである銀座において、日本初となる耐火木造(木造と鉄骨造を組み合わせたハイブリッド構造)12階建て商業施設の開発を行い、2021年10月に竣工しました。

開発・設計コンセプト

林業の成長産業化と地方創生に貢献できるよう、「銀座の中心に森を作る」を開発コンセプトとし、福島県産のスギを中心に国産材を積極的に利用しました。鉄骨やコンクリートも適材適所で使いながら、構造で木材に置換できる部分の木造化を進めることで、経済的にも合理性の高い建築を目指しました。

12層の木造架構を耐火集成材の柱・梁で実現しました。さらに、CLT(直交集成板)や集成材を用いた制振壁や防振柱など、様々な木造木質技術を用いた、木造+鉄骨造のハイブリッド建築であり、都市木造のあり方を大きく前進させます。外装材にも木材を利用したこのプロジェクトは、銀座という街からこれからの都市・建築の姿を発信します。貸室は、木構造体である耐火集成材の柱・梁、そしてCLTの天井が現しとなっており、木の温かさを生かした内装としてそのまま使用できます。

特徴

新技術

- 日本初となる耐火木造12階建て商業施設

低層での事例はあるものの賃貸ビルとしては最高の高さを実現(本物件竣工時点)。

環境面のメリット

- CO2固定化の促進

木材の使用量を高め、森林の循環(森林の健全化)に繋げることによる、CO2削減。

この建物の木材利用量は約310m3で、木材の炭素貯蔵量(CO2換算)は217t-CO2*です。- * 林野庁「建築物に利用した木材の炭素貯蔵量の表示ガイドライン」(令和3年10月1日)に準拠して算出(全木材分)。

- 林業活性化(地方創生)

- 建設時のCO2排出量削減

構造部材製造時のCO2排出量削減(製鉄、鉄加工、コンクリート等製造時のCO2排出がなくなる)。 - 基礎の簡便化が可能

上部構造(地上部分のフレーム)が鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して軽量となるため、建物の基礎構造の簡便化が可能。

TOPICS

「HULIC &New GINZA 8」は、第25回木材活用コンクール(主催:日本木材青壮年団体連合会)において最優秀賞(国土交通大臣賞)、2022年度木材利用優良施設等コンクール(主催:木材利用推進中央協議会)優良施設部門において環境大臣賞及び、ウッドデザイン賞(主催:一般社団法人 日本ウッドデザイン協会)において最優秀賞(国土交通大臣賞)を受賞しました。

第25回木材活用コンクール最優秀賞(国土交通大臣賞)受賞

審査委員による評価コメント

都市部における高層建築物の木質化への挑戦が極めて高く評価できる。銀座という日本を代表する高級商業地で全国の木材を高層建築物に利用した事は、今後の木材活用の拡大に大きく寄与するであろう。

木材活用コンクールとは

木材の新たな利用、普及の可能性をさぐり、木材業界の活性化に寄与することを目的として平成9年に創設され、本年で第25回目を迎えます。木材自給率の向上を目的とする「公共建築物等木材利用促進法」が施行されてから10年が経過し、全国各地で数多くの木造建築物が建てられるようになりました。新しい木質材料や技術工法も次々と開発され、また木造建築における法制度の緩和等が進み、さらなる普及が期待される中で木材の良さの普及と木材利用用途の拡大に貢献する優秀な作品を表彰しています。

木材利用優良施設等コンクール 環境大臣賞受賞

審査委員による評価コメント

主な構造部材には、福島県白河市産のスギ材を採用し、東京が拠点の不動産会社と地方の林業との連携を実現。また、東京で地産地消が可能な多摩産材を活用し、都市建築が地場林業の活性化に貢献する好事例となった。日本で初となる12層の木造架構を持つ「高層木造ハイブリッド建築」を実現し、高層ビルの設計に木造という選択肢を提供し、都市建築の木造化の流れを加速させる先進事例である。

木材利用優良施設等コンクールとは

木材利用推進中央協議会は各都道府県に設けられた地方協議会と一体となり、木材の利用推進・需要拡大を目的とし1984年に発足しました。1993年から木材利用分野の拡大や特色のある木材利用に資する施設等を対象として、当該施設の施主、設計者、施工者を表彰しています。

ウッドデザイン賞 最優秀賞(国土交通大臣賞)受賞

審査委員による評価コメント

シンボル的な木造建築が多くの人の目にふれる都市部に建ち、その価値や魅力を発信するにふさわしい。各種の木造技術は今後の木造建築の拡大に寄与することが期待され、都市における木材利用による炭素固定を促すモデルの先進事例として高く評価した。この地域ならではの社会性や環境志向のある感度の高い客層をターゲットに、木の持つ優しさを活かした快適で心地よい空間を提供しており、断熱性や吸湿性といった木の持つ性能、温もりや柔らかさなど五感に訴える木の魅力を十分に伝え、木を使うメリットを最大限に引き出した。

ウッドデザイン賞とは

木を活用した社会課題の解決を目指す取り組みを「ウッドデザイン」と定義し、「ウッドデザイン」に関わるあらゆる分野において、調査、研究、開発、事業創造、普及及び啓発することを目的としてウッドデザイン協会が設立されました。ウッドデザイン賞は2015年に創設されました。木で暮らしと社会を豊かにするコト・モノを表彰し、国内外に発信するための顕彰制度です。

使う事例②:木質化の推進

当社では、耐火木造建築の開発と並んで、開発物件において、用途や立地に応じて積極的な木質化(木材を外装・内装等に使用すること)を推進しています。

-

エントランスホール

(チャームスイート四谷) -

木質化を検討中の開発計画

(銀座ビル建替計画)

広める事例①:ウッド・チェンジ協議会への参加

ウッド・チェンジ協議会は、林野庁主催の⺠間建築物等における木材利用促進に向けた協議会です。ここでは⺠間非住宅建築物等における木材利用の促進に向け、課題の特定や解決方策、普及のあり方等について協議、検討を行い、木材が利用しやすい環境づくり、日本全国に木材利用を広げていくプラットフォームづくりに取り組んでいます。当社はこれに参加し、継続的な木材利用の促進活動を行っていきます。

植える事例①:使用量と同量の植林

当社は、耐火木造建築で使用した建材のもととなる立木と同量の伐採・植林・下刈りを行う活動を、森林組合に業務委託しながら行っています。2021年10月竣工の耐火木造(木造と鉄骨造を組み合わせたハイブリッド構造)の12階建て商業施設(HULIC &New GINZA 8)では、約310m3の木材を使用しました。これに対し、2021年5月に約12,000本のスギの苗木を、面積にして約4.3ヘクタールに植林(新植)しました。2021年から5年間は植林したスギの苗木が健やかに育つように下刈りを実施していきます。

新植したスギの幼木と山の様子

(福島県)

植える事例②:森林資源利活用プロジェクト協定の締結(群馬県川場村)

当社は、群馬県川場村、(株)アドバンスと3社協定を締結しました。企業版ふるさと納税制度を利用し、森林資源利活用プロジェクトを推進しています。今後もネイチャーポジティブに向けて連携し、取り組んでいきます。